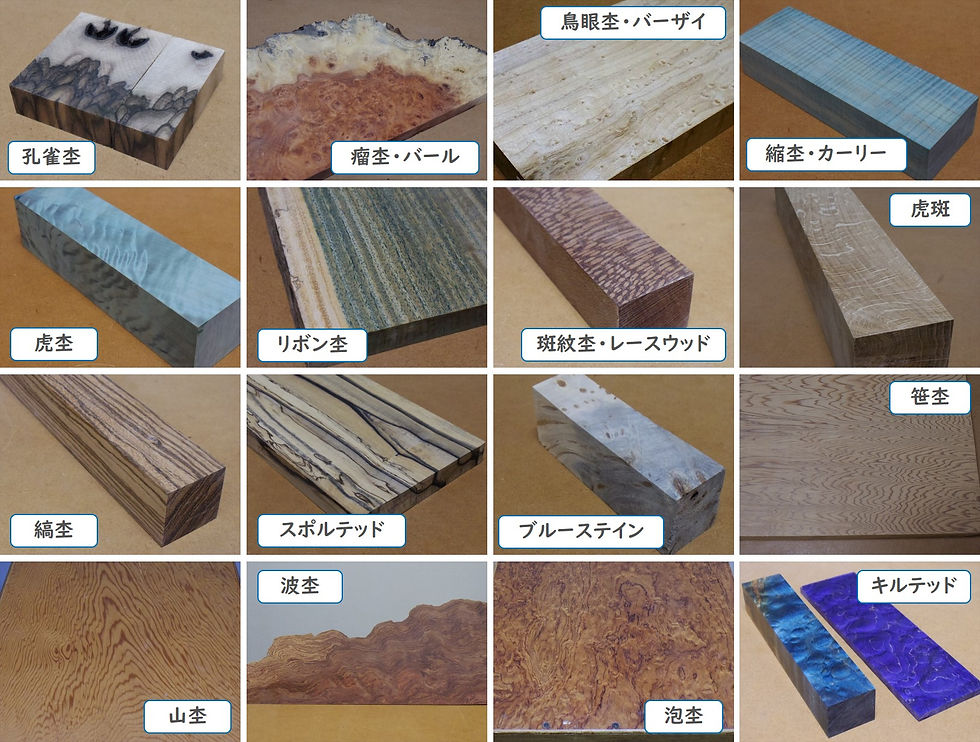

いろいろな杢(もく)

- 組木屋 上田

- 2020年4月24日

- 読了時間: 15分

更新日:2021年5月21日

杢にはいろいろな種類がありますが、その形成要因について組木屋独自で下記のように分類してみました。

① 木目(年輪)によるもの

② 木理(細胞の繊維方向)によるもの

②-ⅰ 波状木理によるもの

②-ⅱ 交錯木理によるもの

②-ⅲ 放射組織によるもの

③ 色素によるもの

④ 形成層の凹凸によるもの

⑤ 細胞の大きさ、均一性によるもの

ただし組木屋は木材の科学的な専門家ではないので、その精確さは担保されません。

また杢の呼び名は、もともと主観的で感覚的で曖昧なものなので、人によってばらつきがあります。

以下の記述は、組木屋なりの現状理解で書いていますので、あしからずご了承ください。

〇孔雀杢(くじゃくもく)

形成要因:③色素 土壌成分、抽出成分、細菌?

樹種:クロガキ(黒柿)

カッコいい杢として、この孔雀杢こそが最強のもののうちの一つだと思います。柿の木のなかでも稀な黒柿、その中でもさらに稀な孔雀の羽根のような模様が出たものです。

年輪の模様(木目)とも、繊維方向の模様(木理)ともあまり関係なく現れる黒い模様で、土壌の成分によるとか、樹自身の抽出成分の分布によるとか、細菌の作用によるとか言われますが、詳しいメカニズムは分かっていないらしいです。

大変希少で、カッコいい孔雀杢が広範囲に出た材は、びっくりするような値段になってしまいます。(上の写真のものは小さな端材で、切断した木口面を並べて撮影)

このような模様は黒柿に特有の杢で、それ以外の樹種では見たことがありません。

黄楊(ツゲ)という材のもので、高級な将棋の駒で使われるものでも「孔雀杢」と呼ばれているものがあるのですが、これらは年輪と繊維による模様が扇形になったものをそう呼んでいるようで、黒柿の孔雀杢とはまったくの別物です。

〇瘤杢(こぶもく)・バール・※マーブルウッド

形成要因:④形成層 細菌、その他

樹種:カリン(花梨)(アンボイナバール)

樹種:ユーカリ(ゴールドフィールドバール)

樹種:(※マーブルウッドとして入手)たぶんクスノキ(樟)

これまた凄い模様が現れるのが瘤杢(こぶもく)。英語で言うとバール。とても人間の手では描けないような、自然の芸術作品といえるかと。非常に不思議で絶妙な趣きで美しいのですが、硬さのムラが大きく、入皮(いりかわ)や割れなんかも多くて、木材としてはとても扱いにくいです。

木にできる瘤(こぶ)は、基本的にはバクテリア(細菌)が原因の病気によってボコボコと複雑に成長していくことで生じるらしいのですが、その他の原因で発生していることもあるらしく、まだ分かっていないことが多いようです。

瘤杢はいろいろな樹種でみられますが、カリンの瘤には「アンボイナバール」、ユーカリの瘤には「ゴールドフィールドバール」といった特別な呼び名があったりします。

※「マーブルウッド」という呼称について。

特定の樹種を指す言葉のように使われることもあるのですが、複数の木に使われており、また、樹種に関係なく瘤杢全般を指すような使われ方もしており、大変ややこしいです。そもそも、マーブル(大理石)の模様自体が千差万別なので、比喩として無理があるようにも思います。

「マーブルウッド」という呼称は特定の樹種ではなく、「大理石っぽい模様の杢」もしくは「瘤杢」を指す呼び名ととらえていた方が誤解が少ないかと思います。

三枚目の写真の「マーブルウッド」のような模様だと、葡萄杢(ぶどうもく)と呼ばれることもある。

〇鳥眼杢(ちょうがんもく)・バーズアイ・バーザイ

形成要因:④形成層 遺伝?細菌?虫?キツツキ?枝ができようとした跡?

樹種:メイプル(バーズアイメイプル)

鳥の眼みたいなちっちゃい丸がブツブツと現れる杢。実際こんなにたくさんの鳥に睨まれたら相当怖い。

英語で「バーズ・アイ」(鳥の眼)なのだが、大胆に訛って「バーザイ」と呼ぶ人もいる。カタカナで書くと意味不明になってしまうが、その方が本来ネイティブの発音に近いのかも。

メイプルなどカエデ科の樹種で見られるが、かなり珍しいようです。

原因はよく分からないのですが、放射方向に「ブツ」が成長していくようで、板目(いため)面に丸い「ツブ」として現れる。このブツブツ、ツブツブ、木表側に出っ張っているのかと思っていたのですが、木口面の木目(年輪)をよーく見ると、どうやら凸っているのではなく、凹んでいたようです。

木口写真:メイプル(バーズアイメイプル)

「ブツブツ」部分だけ急激に繊維方向や硬さが変わるので、表面をきれいに仕上げるには大変じゃまな存在。貴重な杢の材は、クラフターにとっては大抵加工しづらくてやっかいな材となってしまいます。

〇縮杢(ちぢみもく)・カーリー・バイオリン杢・フィドルバック

形成要因:②-ⅰ波状木理

樹種:ハワイアンコア

樹種:カエデ(楓)(スタビライズドウッド、青いのは人工的な着色です)

繊維方向のうねり(波状木理)によって現れる杢で、繊維方向(木の軸方向)と直交するように縞々が見える。板目(いため)・柾目(まさめ)のどちらの面でも出るが、柾目面によりはっきりと現れる。

弦楽器(バイオリンやギター)の背板によく好んで使われ、バイオリン杢と呼ばれることもあるそうな。

様々な樹種(広葉樹)で見られます。

木が大きくなるにつれて、その自重と風などによる外荷重とで縮むようにして繊維がうねることによってできるのではないかと推測される。実際に、材を繊維方向に沿って鉈などで割ると、断面がうねうねと波打っている。

うねうねが細かく規則的な縞々として現れたものが縮杢と呼ばれ、これがもうちょっとランダムな感じになると、次の虎杢(とらもく)と呼ばれたりする。

これらは、波杢(なみもく)、波状杢(はじょうもく)などと呼ばれることもありますが、波杢という呼び名は、繊維方向のなみなみだけでなく、年輪(木目)がなみなみになっている場合などにも使われたりします。(下の方に別記します)

〇虎杢(とらもく)・タイガーストライプ

形成要因:②-ⅰ波状木理

樹種:トチ(栃)(スタビライズドウッド、青いのは人工的な着色です)

樹種:ピンクアイボリー(天然の色です)

縮杢(ちぢみもく)と同じく、繊維方向がうねること(波状木理)によって現れる杢。縮杢よりもランダムな感じで、虎の縞模様に似た感じのものが虎杢(とらもく)と呼ばれる。

平面で仕上げるときにも倣い目(ならいめ)と逆目(さかめ)がランダムに現れるため、綺麗に仕上げるのがとても難しい。

よく似た呼び名に虎斑(とらふ)と呼ばれる杢があるが、模様が出るメカニズムが違うので区別される。(後述します)

〇リップルマーク・漣紋(さざなみもん)

形成要因:②および⑤ 細胞組織の層階状配列

樹種:トチ(栃)デジカメ撮影

樹種:トチ(栃)マイクロスコープで拡大撮影

リップルマークは、模様が細かすぎてあまり杢とは呼ばれないのですが、ついでに紹介しておきます。

上の写真は普通のデジカメで撮った写真。下のはマイクロスコープで拡大した写真。拡大写真の方で、横方向に縞々が入っているのが見えますでしょうか。肉眼ではけっこう眼を凝らしてやっと見えるぐらい。その幅およそ0.2~0.4mmぐらいで、指紋ほどの細かさです。

トチ・カキノキ・シタン・マホガニー・シナなどで見られることがあるらしい。

なぜこのような模様ができるのか、専門的に言うと「層階状配列が肉眼で接線断面上の細かい水平方向の縞模様として認められるもので、紡錘形始原細胞あるいは放射組織始原細胞が層階状に配列することによって、それに起源をもつ要素がそのような配列を示す」というようなことになります。(「木材科学講座2 組織と材質 第2版」という本の説明(P.88)を参照しました)

よく分かりませんが、なんだかいい感じに光沢が出て、とてもきれいです。

「リップルマーク」という言葉は、もともとは、水や空気の流れで地表・川底・海底などにできる細かな波状の模様のことを指す、地学的な用語で、漣痕(れんこん)とも呼ばれます。 木の模様としては、縮杢や虎杢のようなものを指すと思っている人もいるようですが、たぶんそれは誤解による混同で、組木屋では上記の超細かい波模様のことを指す言葉だと認識しています。

〇リボン杢・縄目杢(なわめもく)

形成要因:②-ⅱ交錯木理

樹種:パロサント(天然の色です)

縮杢とは違った方向の、繊維方向のうねり(交錯木理)によって現れる杢。交錯木理(こうさくもくり)とは、放射方向(木の太さ方向)に右ねじれと左ねじれが交互に入り混じるような木理のことで、柾目面もしくは追柾(おいまさ)面で、繊維方向(木の軸方向)と平行するように縞々が見えることがあります。

サペリとかマホガニーといった樹種でよく見られて、写真のパロサントはリボン杢の例としてはあまり典型的ではないのですが、交錯木理による模様という点では共通します。

これも、倣い目(ならいめ)と逆目(さかめ)が交互に現れることになるので、鉋(かんな)をかけたりするのは大変。

この交錯木理による縞々模様のことを縞杢(しまもく)と呼ぶという資料もあるようですが、ややこしくなるので、ここでは無視します。(縞杢については後述)

〇斑紋杢(はんもんもく)・※レースウッド

形成要因:②-ⅲ放射組織

樹種:ビーフウッド

樹種:シカモア

放射組織と呼ばれる細胞たちに起因して現れる模様で、この独特な模様は柾目面にのみ見られます。(板目面ではもっとずっと細かいプツプツに見えます。)

上の写真で木口面を見ると、横方向に縞々があるから、上面は板目面じゃないのか?と思われるかもしれませんが、この木口面に見えている縞々が、実は年輪による模様ではなく、放射組織による模様なのです。

下の写真で、ブナの木も含めて見比べてみると分かりやすいかもしれません。

木口写真 左:ビーフウッド 中央:シカモア 右:ブナ(橅)

この放射組織とほぼ平行な切断面に現れる模様のことを斑紋杢(はんもんもく)、こんな模様が出た木材のことをレースウッドと呼びます。

※「レースウッド」という呼称について。

これも「マーブルウッド」という言葉と同じように、いくつかの特定の樹種を指す言葉のように使われることもあれば、斑紋杢のような模様が出た材全般を指す言葉として使われることもあります。

「レースウッド」を樹種名だと思っていると誤解のもととなりそうなので、「斑紋杢の別名」としてとらえていた方が良いかと思います。

〇虎斑(とらふ)・銀杢(ぎんもく)・シルバーグレイン

形成要因:②-ⅲ放射組織

樹種:ブナ(橅)

樹種:ナラ(楢)

虎斑(とらふ)というのも、斑紋杢と同じように放射組織に起因するもので、柾目面に放射組織が現れた模様です。ただ「レースウッド」と呼ばれる模様みたいに、全体的にぶわぁっと目立って出てくるわけではなく、もうちょっと散発的に現れる模様のことを指すことが多いです。

ナラ・オーク・ブナ・カシなどにしばしば現れる杢。

1枚目の写真のブナではあまりはっきりと杢が出ていませんが、2枚目のナラのものが典型的な虎斑で、虎の縞模様みたいになっています。光の加減で縞の色が明るく輝いて見えることがあり、英語でシルバーグレインとも呼ばれる。これを訳して銀杢とも。

よほど綺麗に杢が出ていたら良いのですが、中途半端な杢だと、知らない人から見たら「欠陥」のように思われてしまうこともあるようです。

〇縞杢(しまもく)

形成要因:③色素

樹種:シマコクタン(縞黒檀)

樹種:ゼブラウッド

年輪による模様(木目)でもなく、繊維方向による模様(木理)でもなく、色素によってできる模様で縞々が現れるものを縞杢(しまもく)と呼びます。

(交錯木理に起因するリボン杢のことも縞杢と呼ぶという資料があるようですが、ややこしくなるので、ここでは無視します)

多分、木のもともとの性質(抽出成分)による色の変化なのでしょうが、その色や模様の出方には個体差が大きい。

ゼブラウッドの縞模様を見ると、年輪・成長輪とまったく無関係ではなさそうですが、熱帯雨林で育つ木なので、通常の年輪のように季節による成長速度の違いという感じではなさそう。雨量とか日照時間とかの影響で色が変わっているのかも。

曲面的な加工をするときに模様の変化が大きいけど、色の違いによる硬さの違いなんかは、見た目ほど大きくは無いので、クラフターにとって加工が楽しい杢です。

〇スポルテッド

形成要因:③色素 菌

樹種:ブラックアンドホワイトエボニー

樹種:ゼブラウッド(白太部分)

これもまた、年輪による模様(木目)でもなく、繊維方向による模様(木理)でもなく、色素によってできる模様で、細い黒い線がふにょふにょっと、複雑に現れたものをスポルテッドと呼びます。

結構いろいろな樹種で現れることがあります。

雨水が染み込んで、菌とかカビとかが繁殖することが原因でできるらしいです。

その菌の種類にもよるのでしょうが、強度としては、ほとんど変わらないものもあれば、もともとよりは弱くてもろくなっているものもあります。硬さの変化は、実際に加工してみないとよく分かりません。

ブラックアンドホワイトエボニーのスポルテッドの材なんかを見ると、どこまでが木のもともとの性質による色の変化で、どこからが菌類の作用による色の変化なのか、明確な境目はあるのだろうか、ひょっとしたら境目なんてないのかも、などと思ったりもします。

〇ブルーステイン・青太(あおた)

形成要因:③色素 菌

樹種:バックアイ(バール)

樹種:メイプル(スポルテッド)

天然の木の色として、青色のものは存在しないと思われるのですが、例外的な存在がこのブルーステイン。

青変菌(せいへんきん)という菌の作用で青みがかった灰色に染められるそうです。この菌は木材の細胞壁(セルロースとか)を分解することはないので、材の強度にはほとんど影響を与えないらしいですが、一般的な木材にこの菌が入って変色してしまうと、欠陥、不良として見られてしまいがちだとか。

木材を青くする菌には、他に緑青腐菌(ろくしょうぐされきん)という菌がいます。木材腐朽菌(もくざいふきゅうきん)と呼ばれる分類に入ります。倒木や流木に青色のキノコが生えて、木材の中まで鮮やかな緑青色になり、その色素は草木染の染料として使われることもあるらしいです。しかしながら、こちらの菌は名前の通り木材を腐らせる作用があるため、菌が増えるにつれて材の強度が落ちていきます。きれいな青に染まったものでも、木工材として使用することはなかなか困難なようです。

1枚目の写真のバックアイは、特に脆いようには感じませんでしたが、比較する対象がないのでよく分かりません。2枚目の写真のメイプルは、スポルテッドかつブルーステインの非常に珍しくてカッコいい杢が出ている材ですが、メイプルにしてはだいぶ軽くて脆い状態だったので、あまり細かい細工には向いていなさそうです。

〇笹杢(ささもく)

形成要因:①および④ 年輪の凸凹

樹種:ヤクスギ(屋久杉)

木口写真 ヤクスギ(屋久杉)

年輪による模様(木目)がギザギザと、笹の葉が重なったように現れる模様のことが笹杢(ささもく)と呼ばれています。木口面から見ると、年輪が山脈の峰のように尖った部分が、板目面でのギザギザの尖りとなって現れるようです。

スギ(杉)やケヤキ(欅)などの大木を、板目で木取りするとしばしば現れて、笹杢と呼ばれるのですが、「これはまるで笹の葉のようだ」と思えるような、いかにもな模様は見たことがありません。あまりジャストフィットなネーミングとは思えませんが、呼び名に関係なく、カッコいい杢はカッコいいです。

〇筍杢(たけのこもく)・山杢(やまもく)

形成要因:①年輪

樹種:不明 ヤクスギかな?(カホンという楽器の側面に貼られていた材)

年輪による模様(木目)が、中央部で尖って、筍とかあるいは山型に見えるもののなかで、均整がとれてカッコいいものを筍杢・山杢と呼びます。

木目がはっきりした樹種だと、板目面に普通に現れる模様なので、どれぐらいカッコいい模様だったら杢と呼ぶにふさわしいかは、主観的な判断になってしまい、かなり曖昧でアバウトな使われ方がされている杢名かもしれません。

上の写真の山杢は、組木屋的にはかなりカッコいいと思いますが。

〇波杢(なみもく)

形成要因:いろいろ①②④

樹種:不明、たぶんブビンガ

波のような模様が見られる杢を波杢(なみもく)と呼びますが、これがかなり曖昧な呼称になっています。

①年輪模様(木目)が波打っている場合にも波杢と呼ばれますし、②縮杢や虎杢のような、繊維方向のうねり(波状木理)によるものも波杢と呼ばれます。また、④形成層がうねった場合も波のような模様が現れることがあります。

繊維方向が大きくうねると年輪もうねるし、形成層の凸凹はもちろん繊維方向にも年輪にも影響するので、①と②と④とをそれぞれ明確に分けることは難しいのですが、見た人がカッコいいと思えば、それはどれであっても立派な杢であるといってよいのかな、と思います。

写真の材はすべてがうねっているのですが、葛飾北斎が描きそうな芸術性を感じさせませんでしょうか。

〇泡杢(あわもく)・玉杢(たまもく)

形成要因:いろいろ①②④

樹種:不明(カホンという楽器の打面に貼られていた材)

樹種:カエデ(スタビライズドウッド、色は人工の着色です)

泡のような玉のような、丸っこい模様が見られる杢を泡杢(あわもく)や玉杢(たまもく)と呼びますが、これがまた、かなり曖昧な呼称になっています。

①年輪模様(木目)に丸っこいボコボコがあってそれを板目で木取りした場合、②繊維方向のうねり(波状木理)によるもので丸っこい模様が出た場合(キルト杢と呼ばれるものの中にもそんな模様のものがあったりします)、また、④瘤の場合でも丸っこい感じに見えたら、泡杢や玉杢と呼ばれることがあったりします。

①と②と④とはそれぞれ密接に関わっているので、明確に分けることは難しいのですが、見た人がカッコよいと感じれば、それはどれであっても立派な杢である、と思います。

分類はしにくいけど、「なんじゃ、こりゃぁー!」と叫びたくなるほど凄まじい模様があったりします。

1枚目の写真の方は樹種不明ですが、すべてがボコボコと泡立っているような杢。

2枚目の写真のカエデ(メイプルとごく近い樹種)の方は、主に繊維方向のうねりに起因する模様で、このボコボコが規則的な感じに現れるとキルト杢とも呼ばれる。

キルト杢はメイプルでしばしば見られるが、キルトメイプル、キルテッドメイプルと呼ばれてギター用の材として大変重宝される。丸っこい模様だけでなく、ソーセージみたいに細長くなったような模様のものもあって(木取りの方向によっても違ってくる)、それぞれカッコいい。

〇その他の杢

ここで紹介した以外にも、まだまだ多くの杢がありますが、とりあえず今まで組木屋で入手した材から紹介させていただきました。(これからもカッコよい杢の材を入手したら、順次追記したいと思います)

天然の木に出る模様はもちろん千差万別ですし、それを見る人の感性も十人十色かと思います。自然に現れる模様を見て、その微妙な違いをカッコいいと思える感性を、これからも大切にしていきたいと思います。

コメント