「四方鎌継ぎ」と「不可能四方鎌継ぎ」

- 組木屋 上田

- 2019年6月7日

- 読了時間: 4分

更新日:2020年12月14日

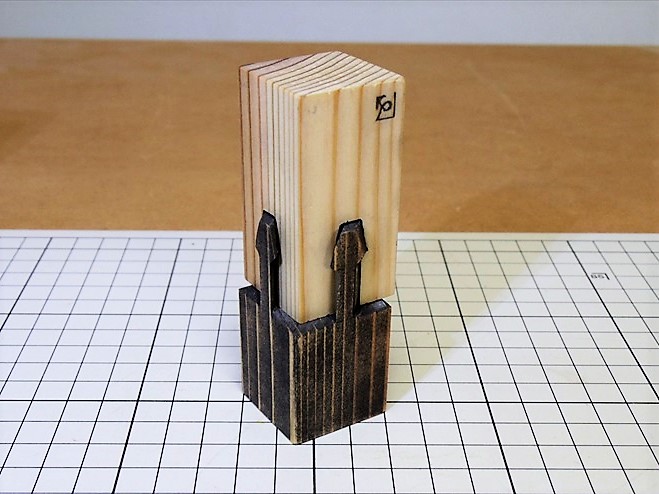

今回は、クラフター上田の作品「不可能四方鎌継ぎ」を紹介いたします。

写真の左が通常の「四方鎌継ぎ(しほうかまつぎ)」写真の右が、今回組木屋のクラフターが制作した「不可能四方鎌継ぎ」です。

「不可能四方鎌継ぎ」を紹介するにあたり、まずは「継手(つぎて)」とはなんぞや、というところから順番に説明をしたいと思います。

継手・仕口・組物とは

木材を組み合わせてつなげることを一般的に「木組(きぐみ)」もしくは「組木(くみき)」といいます。

(「木を組む”こと”」およびその技術のことを「木組」、「木を組んだ”もの”」のことを「組木」と呼ぶことが多いように思います。)

伝統的な木造建築や家具製作において、様々な木組が編み出されて実用とされてきました。

その中で、二つの木材を長さ方向につなぐ部分を「継手(つぎて)」、二つ以上の木材を違う方向につなぐ部分を「仕口(しぐち)」と呼びます。

さらに、古いお寺なんかでよくあります、柱の上に複雑に木を組み合わせている部分は「組物(くみもの)」と呼ばれたりします。

(職種・地域・人によって呼び方や定義には、いろいろ違いがあるようですが。)

鎌継ぎ・蟻継ぎとは

「鎌継ぎ」は「継手」の一種。その仲間に「蟻継ぎ(ありつぎ)」という継手もあります。

「鎌継ぎ」と「蟻継ぎ」との違いは、つなぎ部分の形状。蛇の鎌首のような形のものが「鎌(かま)」、台形をさかさまにした形が「蟻(あり)」と呼ばれ、「蟻継ぎ」と同じ形が英語では「dovetail(鳩の尾) joint」と呼ばれます。

普通の「鎌継ぎ・蟻継ぎ」は2方向から見てジョイントの形状が見えます。

2つの部材を横方向にスライドするように、ガッチャンとはめます。

(簡単のため、説明図は「あり」で描いています。ちょう適当なイメージ図ですが。)

四方鎌継ぎ・蟻継ぎとは

通常の「鎌継ぎ・蟻継ぎ」に対して「四方鎌継ぎ・蟻継ぎ」は、4方向どこから見ても同じようにジョイントの形状が見えています。

これだけでも、もう「不可能じゃないの?」と不思議に思う人も多いかと。

20世紀の初めごろに、「四方蟻継ぎ」が西洋のパズルやホイットリングの本でよく紹介されていたようなので、この継手は、パズルや不思議物体として認識されている方も多いかと思われますが、実は日本ではもっと昔から、実用的な継手として使用されていたらしいです。(18世紀初めごろの建築資料の文献で「四方鎌継ぎ・蟻継ぎ」の記述があるそうです。)

「四方鎌継ぎ・蟻継ぎ」は、現在の「継手・仕口」について書かれた本にも載っていますし、パズル本でも種明かしまでされているので、組木屋で作った「四方鎌継ぎ」を分解した状況の写真も掲載してしまいます。(スライドショーにしてありますので、「この不思議を自分で考えて解決したい!」という人はクリックしないようにご注意ください。自分なりの答えを見つけてから、改めて見ていただけたらと思います。)

ということで、通常の「四方鎌継ぎ」では、斜めに平行して色紙を通すことができます。

それに対して「不可能四方鎌継ぎ」はといいますと、、、

不可能四方蟻継ぎとは

組木屋のクラフターさんが作った「不可能四方鎌継ぎ」では、色紙を斜め平行に通すことができません。そのかわり、十字に通すことができるのです。

「さて、内部構造はどうなっているのでしょうか?いったい、どうやって作ったのでしょうか?」という問題です。

・写真に細工はしておりません。(鏡も普通のものです。)

・色紙にも細工はなく、抜き差し可能です。

・素材はもちろん天然の木で、実物を見ても、(加工の粗(あら)はよく見えると思いますが、)木目に不自然な部分は見つからないと思います。(一方の部材にオイル塗料で着色しています。もう一方はクリア塗装)

・加工精度が低く若干のガタが有るので、実物を持つと、2つの部材を組み合わせてつないでいることが実感いただけると思います。(クラフターの腕が悪いためですが、この方が不思議が増すので、結果良しとします。)

以上の条件で、是非考えてみてください。

(答えが解りましたら、組木屋までお伝えいただけますと嬉しいです、が、とくに懸賞などはございません。考えた方法で実際に作ってみられると、きっとさらに楽しいかと思います。私も作ってみて初めて気が付いたことが多くありました。)

コメント